LiDAR topo-bathymétrique pour la cartographie de rivière : une solution complémentaire.

Modélisation des chenaux fluviaux et des plaines inondables

La modélisation de lits majeurs et lits mineurs de rivières, dans le cadre d’études de mobilité des cours d’eau, utilisent différentes méthodes de cartographie. Le LiDAR topographique présente des aptitudes idéales pour la modélisation des berges du cours d’eau avec une précision centimétrique et une forte capacité à pénétrer la végétation. Cependant, l’impossibilité de cartographier la partie immergée du lit mineur implique l’utilisation d’une seconde méthode pour compléter les données.

Combinaison de méthodes topographiques et bathymétriques

Selon les sites, l’accessibilité peut autoriser la réalisation de transects à espacements réguliers pour caractériser les différents faciès d’écoulement dans le lit mineur. D’une manière générale, cette méthode conventionnelle est fiable et demeure efficace dans de nombreuses situations avec un niveau de précision centimétrique. Or, selon l’environnement ou le profil des rivières, un opérateur peut être confronté à des difficultés de progression sur le site à prospecter.

Des milieux rivulaires très boisés et/ou accidentés, des zones profondes et des courants puissants, constituent des limites à la mise en œuvre de protocoles pédestres. L’aide d’une embarcation ou d’un drone de surface pourvu d’un échosondeur s’avère pertinente dans les cours d’eau peu encombrés et des courants modérés. Cela implique aussi une bonne accessibilité au site étudié pour transporter le matériel.

Complémentarité des méthodes

Des méthodes bathymétriques « conventionnelles » à l’aide de perches et ou de sondeurs peuvent s’associer au LiDAR topographique pour constituer une base cartographique robuste. Cet exercice nécessite la mise en œuvre de plusieurs appareils de mesure pour réaliser des modèles numériques. Si les méthodes et outils de mesure peuvent être très spécifiques et produire des données d’une grande qualité, l’étape de rapprochement des données topographiques et bathymétriques peut être fastidieuse. Cela peut aussi générer des « manques » ou des discontinuités entre les données topographiques et subaquatiques.

Une nouvelle méthode complète

Le LiDAR topo-bathymétrique vient compléter l’éventail d’outils avec un avantage important : une acquisition par drone permet de modéliser le lit de la rivière avec la couche eau et la partie immergée ainsi que les berges. La modélisation numérique se faisant en une seule opération, les données bathymétriques et topographiques sont générées en même temps avec une continuité inégalable.

Il est ainsi possible de cartographier un tronçon de cours d’eau de 300m de linéaire avec 50m de berge de part et d’autre du lit mineur en 10 minutes. Et cela avec un temps de traitement de données inférieure à 2h. Le modèle numérique de terrain (MNT) issu de ce traitement restitue une base géographique unie entre les données subaquatiques et terrestres sans nécessiter de fusion entre deux modèles numériques différents. La densité de points au fond de l’eau et comprise entre 20 et 50 points/m².

La capacité du LiDAR topo-bathymétrique à pénétrer le couvert végétal assure une continuité de la donnée entre le lit mouillé et les berges boisées. La végétation rivulaire est intégrée aux données topographiques.

Le laser a ses limites

La limite principale de cette technologie réside dans la capacité de la lumière à pénétrer l’eau et à être réfléchie par le fond. A la différence des échosondeurs, le laser ne se propage pas à travers les sédiments fins. Les points générés correspondent à la profondeur d’eau sans tenir compte de la hauteur de vase ou de limons par exemple.

Selon les systèmes du marché, la valeur limite est exprimée en Secchi. Cette unité de mesure est associée à l’utilisation d’un disque de Secchi. Cet outil est immergé et lorsqu’il devient invisible, on note la profondeur depuis la surface pour déterminer la valeur du Secchi.

Le LiDAR topo-bathymétrique YellowScan Navigator permet d’acquérir des données jusqu’à deux Secchi.

En rivière, si le Secchi est à 3m, on peut espérer cartographier des fosses profondes de 5 à 6 m. Selon la coloration des substrats, le faisceau lumineux sera plus ou moins bien réfléchi. Il faut en tenir compte pour déployer cette technologie et traiter les données.

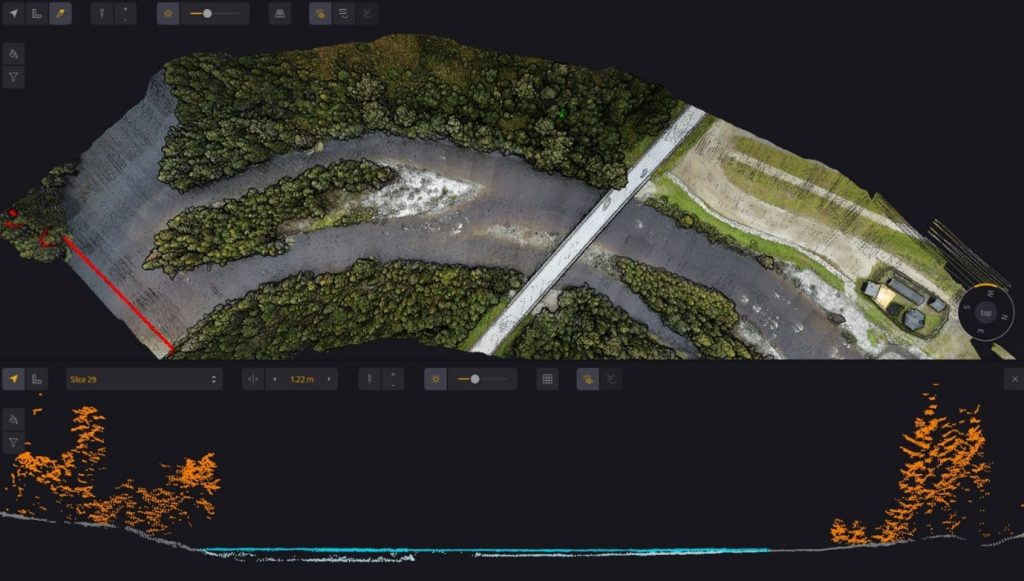

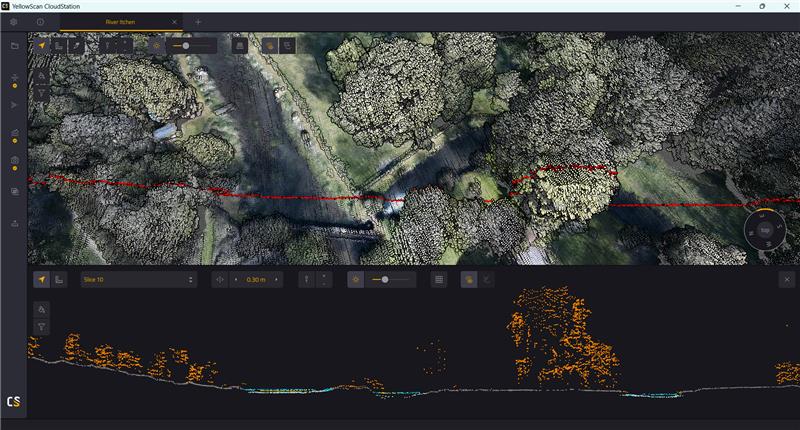

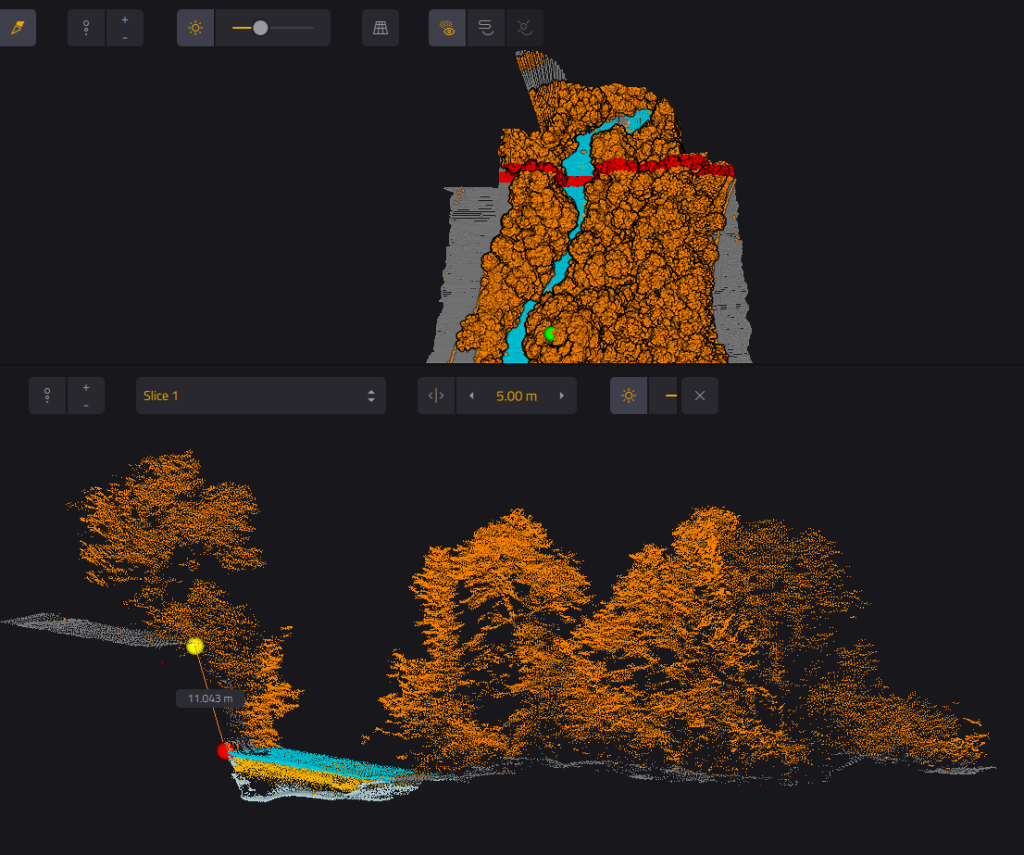

Exemple de coupe réalisée où la couverture végétale recouvre la rivière. Les données sont continues même sous l’eau avec plus de 2 mètres de profondeur.

La cartographie d’une rivière en tenant compte de la forêt alluviale est une base de travail pertinente pour approcher au mieux les enjeux environnementaux. Les outils d’exploitation des données LiDAR permettent de classifier la nature des points et notamment d’isoler la végétation du reste des données. Il est ainsi possible de distinguer les reliefs des berges, déceler les marques d’érosion ou les lits annexes masqués par un fort couvert végétal.

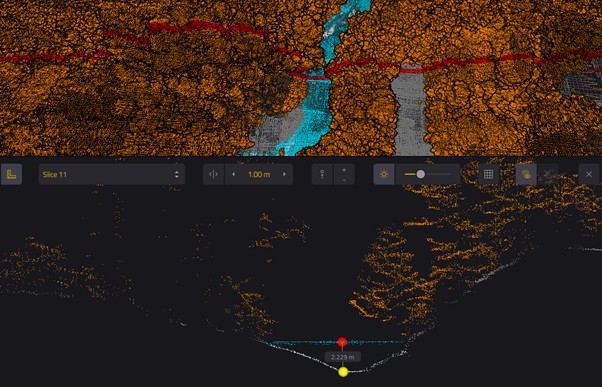

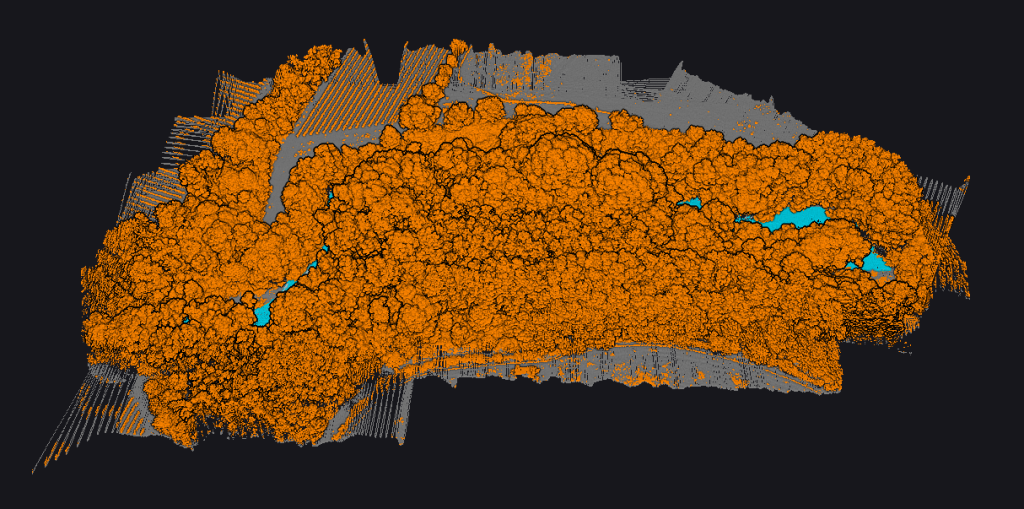

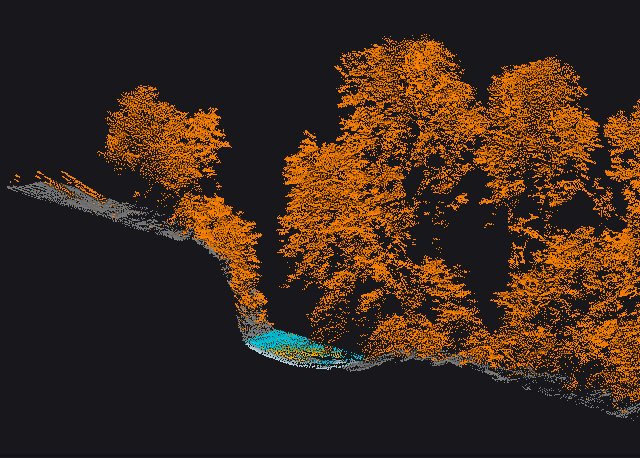

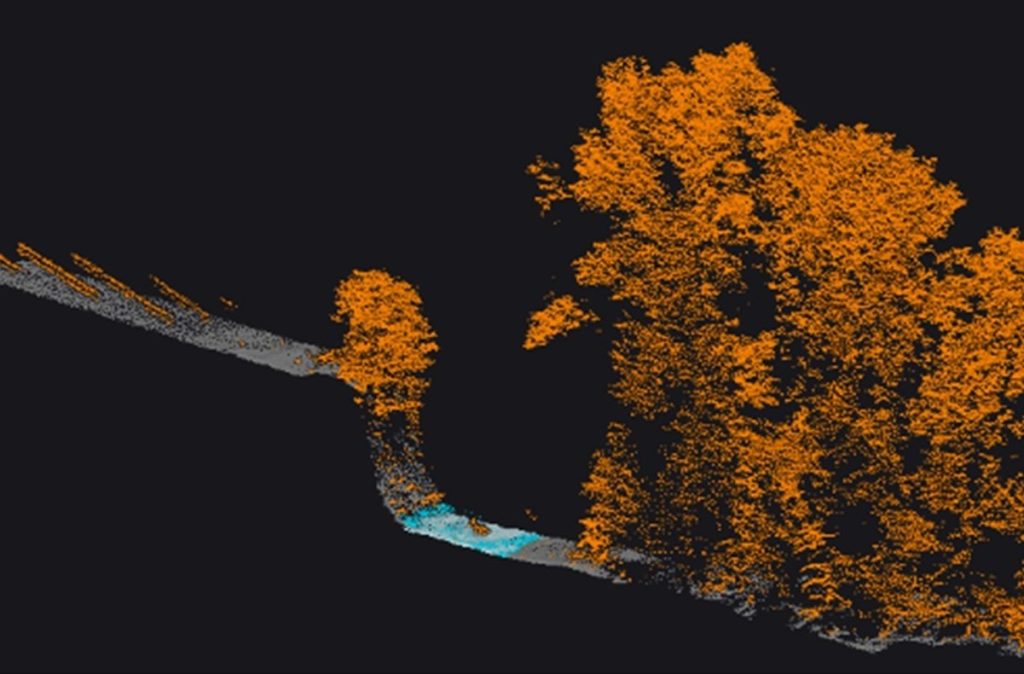

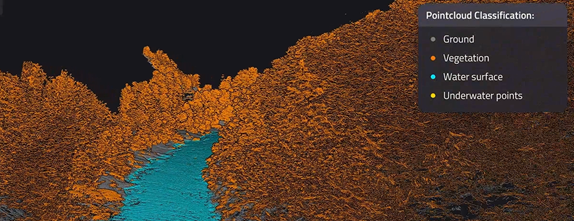

Exemple de tronçon de cours d’eau comportant une forêt alluviale dense.

Vue Élévation avec la végétation

Vue avec données classifiées

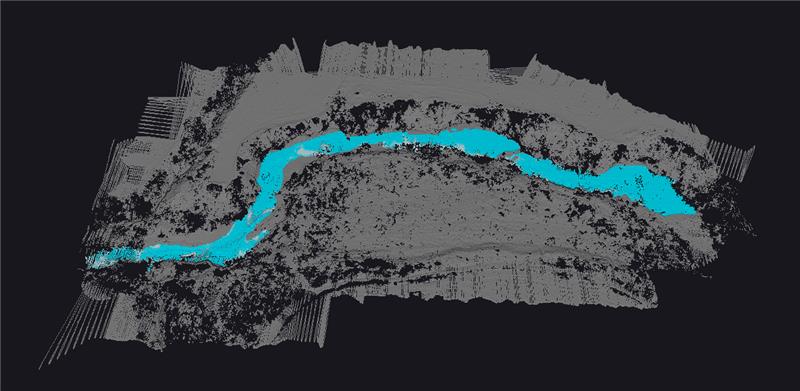

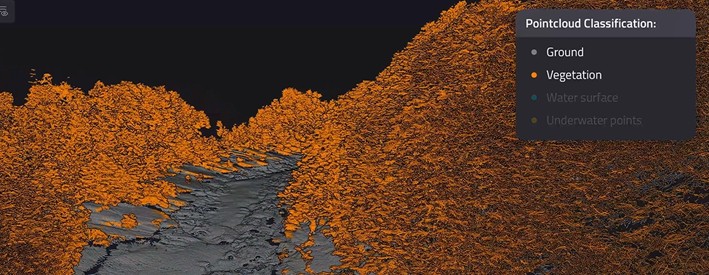

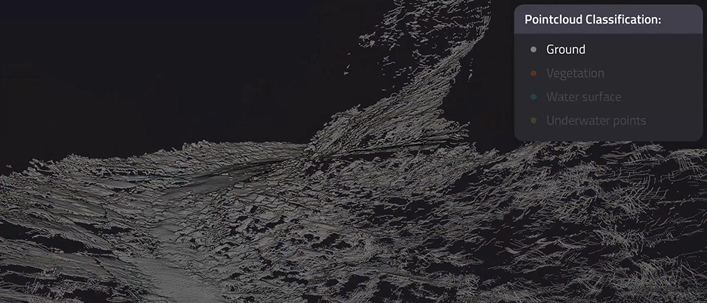

Données filtrées en conservant la couche eau et la couche sol.

Colorisation des points et nature des substrats

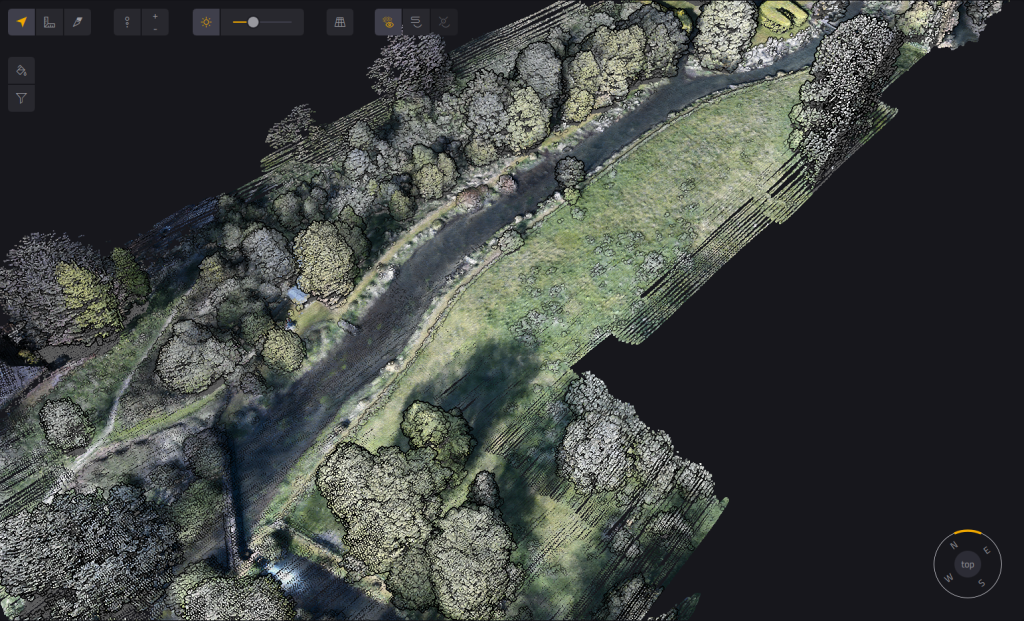

La génération de nuages de points colorisés est possible lorsque la données LiDAR est associée à une photo. C’est une particularité que propose le LiDAR YellowScan Navigator avec une caméra intégrée.

Selon la clarté de l’eau et du fond, on peut distinguer les colorations naturelles du lit mineur.

La végétation aquatique peut apparaître sous forme de « bruit » dans les données bathymétriques. L’identification des « tâches » d’herbiers peut s’effectuer conjointement avec la colorisation des points.

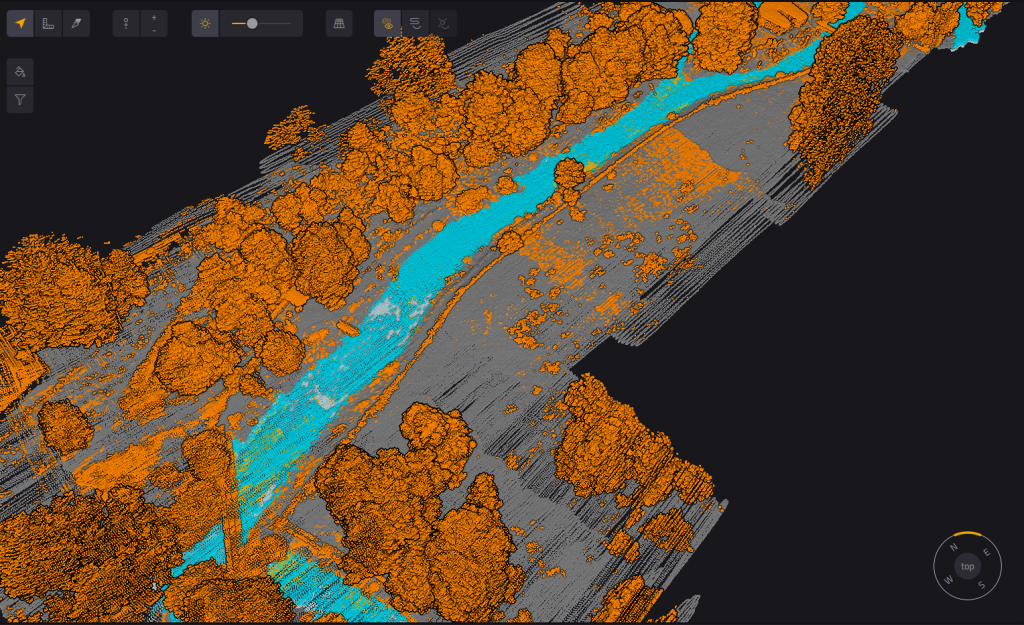

A gauche, les données classifiées selon leur nature. A droite les données colorisées.

Le rapprochement des deux vues peut améliorer l’analyse fine des données avec des estimations de surfaces et de volumes de végétaux aquatiques.

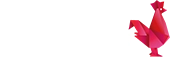

Cartographie d’un cours d’eau avec des bras de dérivation et aménagements hydrauliques.

Vue en élévation avec végétation

Les contextes sont parfois complexes à cartographier à pied. Des changements de propriétés entre des bras de dérivation et le lit originel par exemple. Le LiDAR pour drone passe au-dessus des propriétés sans nécessiter d’y pénétrer.

Selon leur forme et tailles, les ouvrages apparaissent dans le modèle numérique de terrain. Il faudra toutefois prospecter le terrain pour obtenir un dimensionnement plus précis lorsque des vannages ou des portions canalisées sous-terraines sont présentes.

Suivi d’érosion

La répétabilité des opérations de cartographie par drone est un atout pour suivre crue après crue, les marques d’érosion. Dans le cas de suivi d’espace de mobilité de cours d’eau, le LiDAR topo-bathymétrique livre des données très précises pour localiser et dimensionner les secteurs problématiques et pour évaluer des volumes de sédiments issus de l’érosion des berges.

Vue de l’érosion dans la rivière.

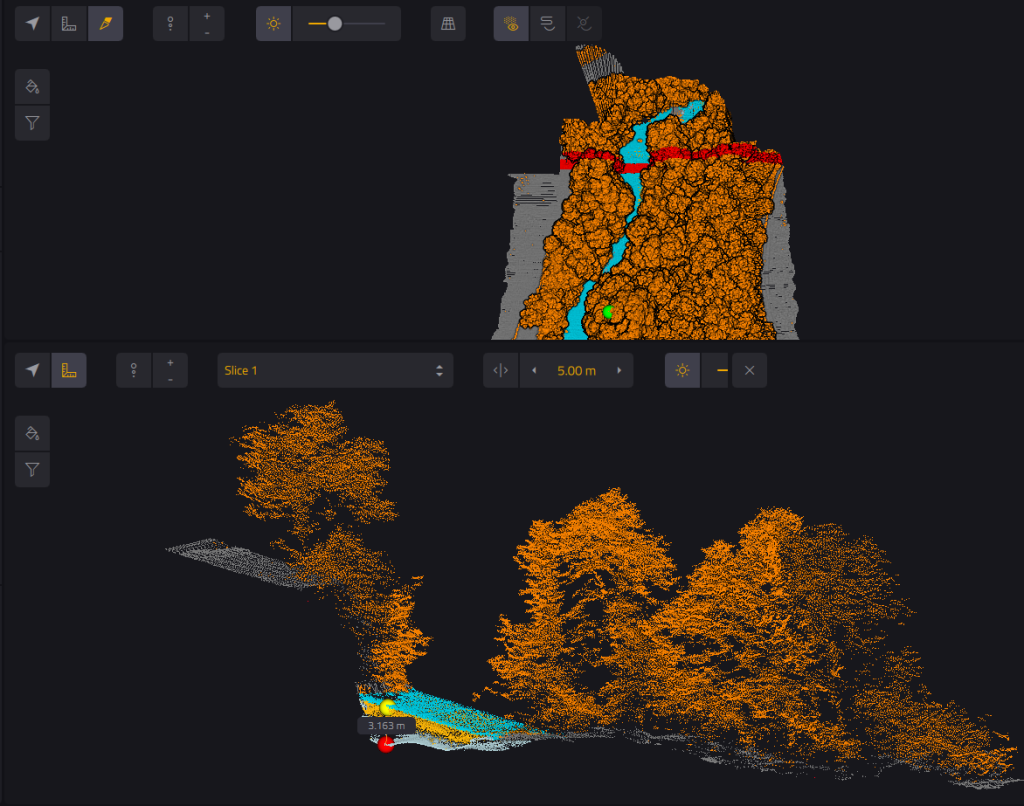

A gauche, une coupe avec une berge abrupte végétalisé en amont d’une zone érodée.

A droite, une coupe avec une berge très abrupte soumise à une érosion forte.

Visualisation d’une berge abrupte végétalisée est d’une fosse avec 3,16m de profondeur.

La hauteur de berge végétalisée peut être mesurée facilement. Ici, plus de 11m de dénivelé. Classification des données LiDAR.

Visualisation des données classifiées selon leur nature dans la CloudStation. Cette fonction automatisée est une première étape pour exploiter les données de terrain. Il est possible d’affiner cette classification automatique pour attribuer des points à la classe de données qui correspond.

Visualisation des reliefs de terrain et de la végétation sans la couche « eau » et sans les points en suspension dans l’eau qui peuvent être liés à plusieurs composantes (végétations, bulles, en suspension particules…).

Visualisation des reliefs de terrain. Ces derniers sont principalement associés aux substrats minéraux et affleurements rocheux.

Conclusion

Les perspectives ouvertes par la technologie du LiDAR topo-bathymétrique, viennent compléter les méthodes communes et robustes déjà bien connues des topographes et scientifiques.

L’utilisation d’appareils aéroportés pour cartographier les rivières n’a rien de nouveau, ce qui change, c’est la nature des données produites.

Les limites liées à la capacité du laser à pénétrer sous la surface de l’eau impliquent d’utiliser cette technologie en condition d’eau claire et plutôt en période d’étiage. Le déploiement d’un drone capable d’emporter un LiDAR topo-bathymétrique nécessite de disposer d’un pilote diplômé et à même de planifier la mission en respectant les réglementations en vigueur. Certains espaces aériens peuvent être protégés. Dans ce cas, l’obtention d’une autorisation est indispensable.

Selon les missions et les données à produire, le LiDAR topo-bathymétrique offre plusieurs avantages :

- Un déploiement facile sur différents types de terrains même très accidentés ou boisés.

- Un temps d’acquisition et de restitution des données très rapide.

- Un seul modèle numérique de terrain avec les données terrestres et subaquatiques.

- Une répétabilité des opérations de cartographie très précise en reprenant les plans de vol.

Le LiDAR topo-bathymétrique ne peut pas intégrer l’ensemble de protocoles de cartographie et/ou de suivi de rivière. Il est toutefois très intéressant à déployer lorsque le linéaire à cartographier est grand, que l’eau est claire et que les vols par drones sont possibles.